焚书坑儒的主人公是谁 焚书有之坑儒未必

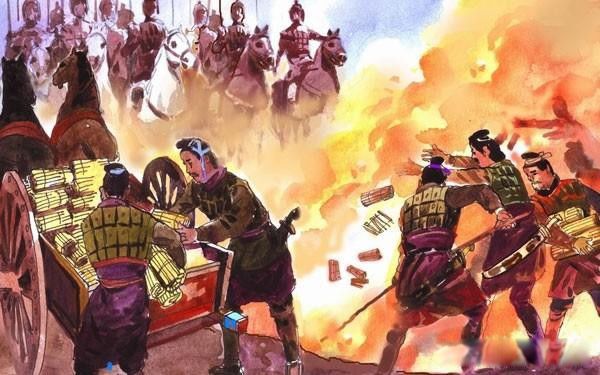

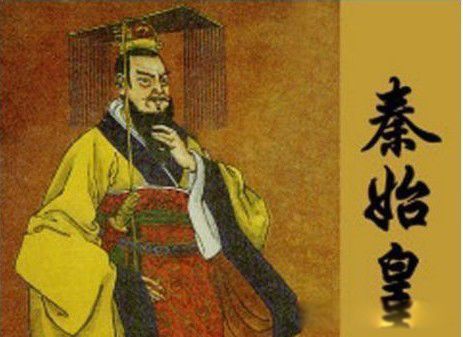

焚书坑儒的主人公是谁?秦始皇嬴政,功越千世的秦始皇在一统华夏后,立马干了两件大事,不亚于“车同轨,书同文”,一是销天下兵器,二是焚天下百书。

汉朝贾谊《过秦论》所言:“于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳名城,杀豪杰,收天下之兵,聚之咸阳;销铸镝铸,以为金人十二,以弱天下之民”。

后来还“坑过儒”,两个事放在一起,史称“焚书坑儒”。

“焚书”有之,“坑儒”未必?历代学术界对秦始皇“焚书坑儒”的探讨从未间断,而实际上就一个基本问题,即秦始皇究竟有没有“坑儒”?

据《史记·秦始皇本纪》载,始皇三十四年(前213年),秦始皇采纳丞相李斯的建议,下令把秦国以外的史书和民间收藏的《诗》、《书》及诸子百家之书,全部烧毁。

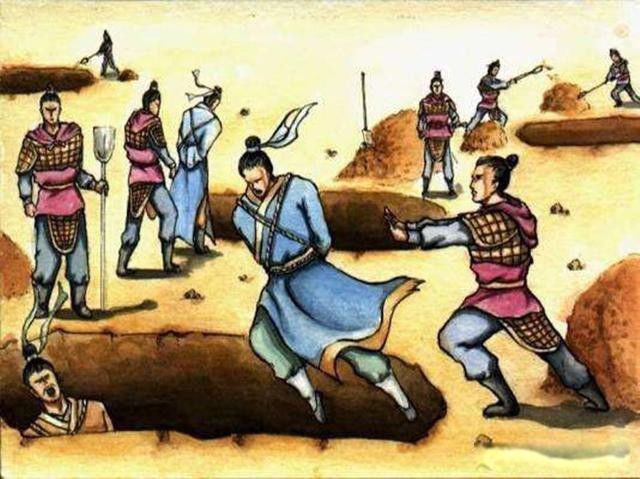

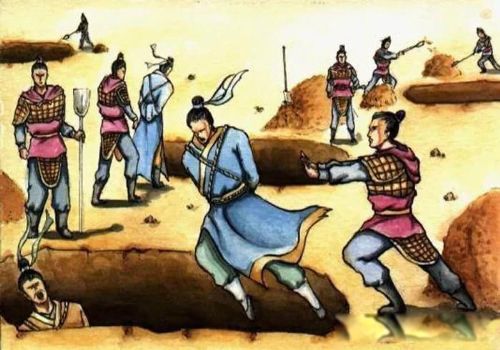

次年,一些为秦始皇觅求不死仙药的方土,因为旷日持久而没有效验,怕骗术被拆穿,就和一些儒生串通,私下诽谤秦始皇“刚戾自用”,“专任狱吏”,“乐以刑杀为威”,认为始皇既然“贪于权势至如此,未可为求仙药”,于是相继逃亡。

秦始皇闻讯大怒,令御史迅速查办。方士与儒生遂转相牵连告发,结果查出犯禁者四百六十余人。秦始皇为“使天下知之,以惩后”,将这批人全部坑杀于咸阳,这就是历史上“焚书坑儒”的经过。

但有学者提出,秦始皇“焚书”有之,“坑儒”则无,所谓“坑儒”实是“坑方士”之讹。

当时秦始皇主要针对方术之士大开杀戒,儒生被坑杀者虽有,但为数不多。从历史上看,儒家在秦朝的地位,比以往大有提高,秦始皇的“坑方士”行动,对秦代儒生的社会政治地位,并未造成大的影响。

因此,当时以至汉初的儒家学者,对这一事件不甚介意,极少有言及者,直至西汉中期才为人们注意,称之为“坑杀术士”。

西汉始元六年(前81年),始有桑弘羊提出秦始皇“坑儒”这一说法,这时距秦始皇去世已有一百多年了,此后,历代儒家学者为了弘扬孔孟仁义之说,都把“焚书坑儒”作为反面教材,进行抨击。

即便如此,儒学家中仍不乏持保留态度者。如唐代韩愈、北宋司马光,对“坑儒”之说采取回避态度,而称“坑杀学士”,或谓“屠术士”。

可见,秦始皇的“坑儒”并不是一桩“铁案”,也许秦始皇是白白地承受了二千年的委屈。

与上述意见相反的是:说到秦始皇坑儒其实并不冤,而且还坑了两次。

据《汉书·儒林传》颜师古注引东汉卫宏《诏定古文尚书序》说:“秦既焚书,患苦大下不从所改更法,而诸生到者拜为郎,前后七百人,乃密令冬种瓜于骊山坑谷中温处,瓜实成,诏博士诸生说之,人人不同,乃命就视之。为伏机,诸生贤儒皆至焉,方相难不决,因发机,从上填之以土,皆压,终乃无声”。

这一次坑儒,规模较第一次更大.手段也更为残忍毒辣,而且为掩天下人耳目,做得十分机密,使真相被隐瞒了二百五、六十年之久,直到汉光武帝时代,才被卫宏揭露出来。

此说留下了确切的文字资料,但人们不禁要问,第二次坑儒发生在哪一年?距秦王朝二百多年的卫宏,是从哪里掌握这一史料的?这一说究竟是古人道听途说以讹传讹呢?还是咸阳那次“坑儒”的又一种传说?

值得推敲的是据《史记•秦始皇本纪》载:李斯这样建议道,“臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏诗、书、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语诗书者弃市。以古非今者族。吏见知不举者与同罪。令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者,医药卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。

按李斯建议的政策来看,文人儒生在公共场所随便说一句诗书,是会被公开处决;以古时候的律法来分析,随便批论时政,会遭受到诛族,此策厉害不厉害?估计当时真有不少儒生难以苟活。

仍至公子扶苏谏言道:“天下初定,远方黔首未集,诸生皆诵法孔子, 皆重法绳之,臣恐天下不安。唯上察之”,也说明当时遇害的儒生非常之多。

自此之后,历代王朝初建时,都没这么干过,没有大规模地迫害读书人,唯有清朝时搞了文字狱,这倒是与秦朝时有得一比,但那主要是因为清朝是由满洲民族统治的,后来民族磨合好后,也就没这些事了。

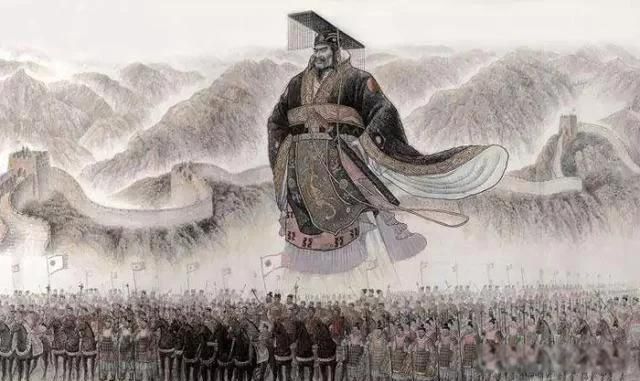

区别在于,秦统天下需要一种新的政治制度,新建王朝不简单是权力更迭,还是制度的更换,由分封制更换为郡县制,这就难免有不少读书人反对,不赞同或者不适应新的政治制度。

反观以后得王朝,更多的是权力更迭,在制度上并没有根本改变,都沿袭了秦朝建立的郡县制。这就不存在秦王朝初建制度时,旧王朝早已腐烂不堪不可挽救的问题了。

战国时期,各种思想学派百家争鸣,在中原六国当中都是儒家思想占了主导地位,唯独秦国是以法家为主。

当秦国一统六国之后,就会在全国范围内推行秦国以法治国的方案。以法治国这是多么前占的思想,多么伟大事业,比对下欧洲国家,直到资本主义发展成熟之后才开始实施以法治国,然而我们华夏呢,却早在二千多年前就已经开始了,这就是秦始皇的伟大之处。

而儒家学派讲究的是以德治国,不可否认儒家思想对古中国的重要性,但予当时秦初定天下而言,六国复辟势力和六国革命力量仍蠢蠢欲动,显然以儒治国并不可取,就与秦的以法治国产生了分歧,而后经过几千年的酝酿,事实也证明,儒家思想育人有道而治国显拙瑾,一个国家必须要有律法律规,否则如何治理百姓和达官显贵,又何谈家国安康?

所以任何事物都会有双面性,都会有所褒贬,立场不同就会有不同的看法,有不同的定论。

我们只能通过这件事所产生的作用是哪一面大,而评定对错,相对一个大的群体,一个国家,一个民族,因为集体的利益而有时候有些事是必然要损害某些小部分人的利益的。

然而秦始皇就是为了中华民族多数人的利益,而损毁了极少数人的利益,当然也有损他自己的威名,不过成大事者又何需拘小节,始皇帝舍我其谁的丰功伟绩,必定会流芳万古!

秦始皇焚书坑儒的前因后果,分析不出来什么,这只是历史的记载,想要知道更多的知识,就要从秦始皇统一六国后所面对的现实和思想的转变来看,从这上面或许能深扒秦始皇焚书坑儒的内幕。

秦始皇统一六国后,面对的是任何一个人都没有实现过的现实,这个现实是什么呢?

统一六国,在文化方面,各个诸侯国都有自己的思想文化,那么怎样统一这样的思想文化就变成了一统六国后的第一道题,怎么做好这一道题就显得异常重要了。

秦始皇本人也是一个相对开明的君主,征求了不少人的意见,为了能让六国的人才为实现一统后的秦国效力,秦始皇礼贤下士,对士人很是客气,也相对友好,但是不同的诸侯国的人才,还是对原有的诸侯制度异常留恋,

而对于秦始皇建立的这个大一统的帝国嗤之以鼻,对秦皇更是不屑一顾,这些秦始皇都忍住了,认为人心都是肉长的,这些人不理解并不代表秦国的制度不好,只是他们还没有被现实打动,被我感动到。

在思想方面,六国未统一之前,每个诸侯国所信奉的都不一样,其思想就很难统一,秦国自从商鞅变法开始就实行的是法家的思想,和后来的逐渐盛行的儒家思想是不同的,那么这就激起了很多当时的学者、士人的不满。

在秦始皇一统六国后,这种士人可以随意讥讽,诽谤朝廷的风气依然盛行,刚开始的秦始皇,对此并没有太多的在意,认为时间久了,人们对于秦国统一后的国家制度认同了,这种偏见就会消散,但是这种情况一直持续了很久,都没有消散,这让秦始皇很是恼火。

在行动方面,秦朝建立之初,就对于需要什么样的制度和思想来统治做了一个研究比对和探讨。最后秦始皇拍板说实行郡县制和三公九卿的国家选官制度来统治这个刚刚建立起来的帝国。

经过多年的经营后,秦始皇为了很好的了解自己的这个帝国,秦始皇开始了五次出巡,就是想看看自己的帝国,现在是什么

样子,百姓是不是能接受现在的生活。但是出巡的结果让秦始皇很是不满,怒气一次次的升级,直到公元前213年,秦始皇对于

这些士人的耐心消磨殆尽,不再对他们手软,扶苏为此都被发送到边疆去修长城了,这才有了后面的“焚书坑儒”事件。

“焚书坑儒”是秦始皇对于士人失去信心的表现,是对于当时百姓和六国贵族不能臣服与自己,甚至还要谋杀自己的情绪发泄,

更是对于反对自己的这些人的一个警告。

上帝为你关上一扇门就会为你打开一扇窗 就是天不绝人路

上帝为你关上一扇门就会为你打开一扇窗 就是天不绝人路[娱乐综合]编辑:嫣然2023-05-08

上帝为你关上一扇门就会为你打开一扇窗,就是天不绝人路。当你这边柳暗时,走到那边花又明。我是无神论者,这里的“上帝”我理解成了命运。一个人的命运很难掌握,有的历经各种磨难,有的充…… 查看全文>>

赵姬为什么要给嫪毐生孩子 太后连生两个男孩

赵姬为什么要给嫪毐生孩子 太后连生两个男孩[娱乐综合]编辑:嫣然2023-05-08

赵姬为什么要给嫪毐生孩子:一,嫪毐自身的原因嫪毐,眉清目秀,高大帅气,比吕不韦年轻许多,另外他有特长,会武功,把秦始皇的老母成功勾引。《史记·吕不韦列传》记载,嫪毐是一个“大…… 查看全文>>

赵姬最后咋死的 秦始皇生母赵姬的历史结局

赵姬最后咋死的 秦始皇生母赵姬的历史结局[娱乐综合]编辑:小新2023-05-08

赵姬最后咋死的?秦始皇生母赵姬的历史结局。千古一帝秦始皇的母亲是赵姬,自己的儿子嬴政做了秦王后,赵姬被封为太后,可是她的结局却很惨。赵姬最后被秦始皇赶出了咸阳,囚禁在城外的贡阳宫,赵姬…… 查看全文>>

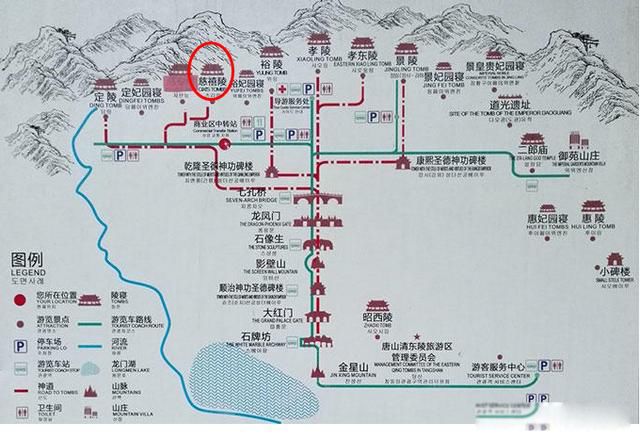

孙殿英东陵盗的宝物最后去哪了 这些财宝最终去向如何

孙殿英东陵盗的宝物最后去哪了 这些财宝最终去向如何[娱乐综合]编辑:洋洋2023-05-08

1928年7月,东陵大盗孙殿英以军事演习为名,私底下率兵挖掘了清东陵慈禧墓以及乾隆墓,美其名曰是为了报满清杀了他祖宗三代的仇,据统计,孙殿英盗掘清东陵的财宝共计30多箱,那么孙殿英东陵盗的宝物…… 查看全文>>

世界上有龙吗 无一人亲眼见过龙

世界上有龙吗 无一人亲眼见过龙[娱乐综合]编辑:嫣然2023-05-08

世界上有龙吗?我说绝对没有,但是又有。绝对没有的说法是,是因为自古以来,从龙说起的那天起,无一人亲眼见过龙!人们常常把最好吃的肉食物,形容为:"比龙肉还好吃"。那我问他,龙肉又是怎样好吃的…… 查看全文>>

- 秦始皇是谁的儿子 无外乎就是两个答案

- 秦始皇是谁的儿子?无外乎就是两个答案:秦异人的儿子...

- 查看详情>>

- 芈月是秦始皇的什么人 芈八子是什么位分

- 说到芈月,大家都不陌生,她在电视剧《芈月传》中是楚...

- 查看详情>>

- 马云怎么了出什么事情了2022 本身没有走上神坛

- 马云怎么了出什么事情了2022?马云不可否认是位千年难...

- 查看详情>>

- 微笑表情的含义是什么意思 五大微笑表情包的潜在含义

- 微笑表情什么意思,可以当作是一种社交礼仪,在现实社...

- 查看详情>>

- 贺军翔个人资料简历 真正老婆是初恋

- 不知道你们还记不记得贺军翔,曾经在《恶魔在身边》《...

- 查看详情>>

- 男人受不了的调情方式 怎样调情让男朋友想要

- 恋爱生活是需要调情的,没有这种东西的恋爱注定是走的...

- 查看详情>>

- 李思思的家庭背景资料 老公魏文彬不简单

- 李思思是历届央视春晚舞台上,最年轻的主持人。很...

- 查看详情>>