吕后杀韩信的方式 被杀死的前因后果

韩信是“汉初三杰”中唯一没有善终的,和萧何、张良相比,他也是没有被列入世家,因为在史书记载里他是有污点的,这个污点就是韩信的罪名是谋反,有这个罪名的韩信,只能进入列传。

吕后杀韩信的方式?韩信的死,与其说是萧何和吕雉下的手,还不如说是刘邦的授意,不要因为刘邦知道了韩信的死讯后的反应是即喜且怜,就认为刘邦没有参与其中。在我看来,韩信是被谋杀的,最浅显的道理就是韩信在有兵有权的时候,并没有听从蒯通的建议,叛汉搞一个三分天下,而是选择了继续追随刘邦左右。到了天下已定,韩信主动向陈豨示好,并表示陈豨如果作乱,自己可以在京城作为内应,这就很奇怪了。因此我的判断是:韩信谋反不过是个口实,是为刘邦铲除韩信提供一个合理的理由和借口罢了。

至于萧何,很多人认为他是韩信的知己,包括韩信自己也这么认为。但实际上,萧何是韩信的伯乐不假,但却不是他的知己。因为韩信自始至终都不是丰沛功臣集团的一员,他属于实力雄厚的异姓诸侯,和萧何的私人交往,并不能改变他们的根本利益并不一致的事实。因为萧何等人的权力,要建立在拥护刘邦的基础上,而韩信则是依靠实力令刘邦忌惮。

对于无兵无权的韩信,杀死他并不难,难的是要有一个合理的理由,这个理由就是韩信谋反,谋反的罪名不仅可以杀死韩信,还可以把韩信族灭。吕雉还拉了萧何一起,因为如果萧何不配合,借此机会可以把萧何这个丰沛功臣集团之首也一起收拾,他如果配合的话,还算他知趣。

当韩信拒绝了吕雉的邀请,萧何专门写信给韩信说:“陛下已经平定了陈豨的叛乱,你就算身体有病,也要勉为其难来参加庆功宴会!”韩信没办法拒绝萧何,最是来到了未央宫,当他迈进宫门的那一刻,对于他来讲就是怎么被杀的问题了。

可以说,了解韩信被杀死的前因后果,以及藏在韩信之死背后的复杂权力斗争,相当于了解帝王与掌兵将帅关系的半部历史,其教训非常深刻。

韩信之所以在历史上长久闻名,有诸多原因,他是汉初“三杰之一”,他是历史上最著名的常胜将军和军事理论家,他是从基层士兵到汉王朝军事统帅的非常典型的杰出战将,当然,韩信之所以天下闻名,还有一个非常重要的原因,就是韩信的死所牵涉的方方面面的谜题。

韩信的死,让人想起了历史上最重要立国功臣的血的教训:“狡兔死,良狗亨;高鸟尽,良弓藏;敌国破,谋臣亡。”

韩信的死,让人联想到“成也萧何,败也萧何”俗话所包含的历史意蕴。

韩信的死,让人想起了吕后的狠毒:用布袋包裹住韩信,将其悬挂于大钟之内,让一群宫中女子用竹签把韩信活活扎死。

韩信的死,还让人联想到历史留下深刻成语“功高震主”,以及韩信墓前祠堂中的对联“如生死一知己,存亡两妇人”等等。

那么,在历史上,在关于韩信扑朔迷离的迷雾后面,到底隐藏着怎样的历史真相呢?

一、天才军事家,功高盖主

韩信是“汉初三杰”之一,刘邦曾说:“夫运筹策帷帐之中,决胜于千里之外,吾不如子房。镇国家,抚百姓,给馈馕,不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。”(《史记· 高祖本纪第八》 )萧何对刘邦说:“必欲争天下,非信无所与计事者。”(《史记·卷九十二·淮阴侯列传第三十二》 )

韩信的军事才能在汉朝无人能比,他少年时虽有“胯下之辱”的胆小怕事的不好名声,也有赖在亭长妻子那里吃闲饭,以及靠洗衣大娘送饭给他吃的懒汉声誉,但是,他从小就醉心于研习兵法,生来就是领兵打仗的人才,他满怀抱负,不计较眼前小事,关注着长远大事。

当然,军事天才并非年轻时便能一帆风顺,也要有识才之人和用才之主,起先,韩信在项梁、项羽那里虽也在军中,但却没有能得到重用,后来,有了夏侯婴和萧何的举荐,韩信被刘邦重视,刘邦专门设坛拜将,封韩信为大将,韩信才能发挥出他不同凡响的军事天才,才能演绎出轰轰烈烈的精彩军事大戏。

韩信深谙兵法之妙,他自言用兵“多多益善”,他东征定三秦,设疑兵渡河败魏军,引兵向北破代王,井陉之战灭赵国,引兵东进灭了齐国。后来,更是在垓下之战中,大败楚军,奠定了汉朝军事上的致胜局势。

作为战术家,韩信为后世留下了大量战术典故,如:明修栈道,暗渡陈仓,临晋设疑,夏阳偷渡,木罂渡军,背水为营,拔帜易帜,传檄而定,沉沙决水,半渡而击,四面楚歌,十面埋伏等。韩信的用兵之道为历代兵家们推崇备至。

作为军事家,韩信是继孙武、白起之后,表现得最为杰出的卓越将领。他指挥打仗的鲜明特点是善于灵活用兵,他是中国古代战争史上最善于灵活用兵的军事指挥家。他所指挥的井陉之战、潍水之战等,成了古代战争史上的杰作战例;作为战略思想家,他在被拜将时所阐述的战略方针,成了楚汉战争胜利的根本保证,他的军事理论成了古代兵法中的精华。

可以说,刘邦的军事战略完全是按照韩信的主要战略思想来制定的。韩信献上了明修栈道暗度陈仓的初期出兵策略,成功夺取了关中。接着,在彭城战败之后,韩信率兵以木罂渡河灭了魏国,才扭转战局。之后,韩信提出了“北举燕、赵,东击齐,南绝楚之粮道,西与大王会于荥阳”的战略建议,而正是刘邦接受了他的建议,才逐渐取得了胜利。韩信建议刘邦亲自领兵与项羽在荥阳、成皋之间对阵相持,而韩信自己却率兵北上,开辟新的战场,夺取北部地区,从而创造了从侧翼对项羽形成战略包围的战争态势,使汉军在整体战场上由被动转为主动。

当刘邦与项羽在荥阳相持时,韩信在北方战场中所向披靡,他率领新军队北上夺取了代国,而后在井陉口与赵军决战,韩信背水一战,置之死地而后生,大破赵军,活捉了赵王歇。之后,韩信整兵列阵,威压燕国,逼降了燕国,一时声威大振。

只是,刘邦见韩信战果辉煌,开始提防韩信,他利用与项羽相持不下的机会,深夜突然到了韩信军营,夺了韩信的兵权,令他为相国,重整赵国的降军,整合新军去攻打齐国。

攻齐时,韩信所率领的军队非汉军主力,而对方是楚齐联军,此时,若没有用奇计是很难取得胜利的。韩信只能出奇制胜,其策略之一是以奇袭的方式先击破了没有戒备的齐国军队,然后进军潍水,威震齐国。其策略之二是利用水战击败龙且所率领的二十万齐楚联军。龙且是项羽手下最出色的猛将,韩信若与之硬拼,敌众我寡,韩信必败,所以,他必须以智取胜。韩信发现潍水可用,他令士兵以土囊堵住潍水,随后以诈败之计引龙且过河来追,待龙且至河中,便令士兵移去土囊,放潍水将齐楚联军冲为两段,楚齐联军大乱,韩信趁乱出击,大败敌军,斩了龙且,全歼二十万敌军。潍水之战意义重大,这不但化解了刘邦在主力战场上的被动局面,而且,在兵力对比上也已预告了项羽的失败。因为韩信战功显赫,且韩信占据了齐地,从兵力对比上来看,韩信所率的军队,实际上与刘邦、项羽形成了三足鼎立之势,为了安抚韩信,防备他独立发展,刘邦封韩信为齐王。

韩信(剧照)

楚齐联军被韩信击败之后,楚、汉迎来了最后的决战。

汉五年(前202年),刘邦趁项羽不备、楚军饥疲之机突然对楚军发动战略追击,可是,刘邦追击楚军至固陵(淮阳西北)时,楚军反击,刘邦大败而归。此时,若没有韩信等前来支援,刘邦是无法战胜项羽的。

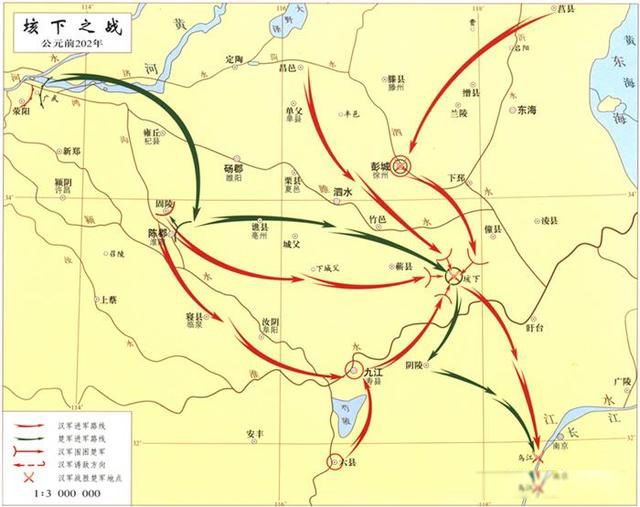

为调动韩信、彭越来援,刘邦采用了张良的谋略,将陈(淮阳)以东至海边的广大地区划为齐王韩信的封地;将睢阳以北至谷城(山东东阿南)的地区划给彭越,封彭越为梁王,并让韩信负责指挥与项羽的关键性的决战。于是,韩信从齐地南下,占领楚都彭城(江苏徐州市)和苏北、皖北、豫东等大部分地区,形成对楚军侧背的攻击态势;彭越则领兵从梁地西进,从西面挑战项羽;汉将刘贾会同九江王英布自下城父(今安徽亳州城父镇)北上,从南面威胁楚军;而刘邦则率部出固陵东进,如此一来,汉军已从南、北、西三面形成了对楚军的合围之势,项羽面对着强大的汉军,被迫撤军至垓下(安徽灵璧南)。

垓下之战示意图

汉五年(前202年)十二月,刘邦、韩信、刘贾、彭越、英布等各路大军约计40万与10万楚军于垓下展开决战。汉军以主帅韩信率军居中,将军孔熙为左翼,陈贺为右翼,刘邦率部从后面跟进,将军周勃断后。

起先,韩信指挥汉军猛攻楚营,但初战失利,他引中军后撤,命左、右两翼军队继续攻击。楚军迎战而不利,韩信见楚军显败势,挥师反击,楚军经不起中、左、右三路军的猛攻,战败而退入壁垒坚守。此时,楚军已被汉军重重包围,而且,被围的楚军因屡战不胜,已兵疲粮尽,军心十分不稳。

韩信很有针对性地命汉军士卒夜唱楚歌,歌云:“人心皆背楚,天下已属刘;韩信屯垓下,要斩霸王头!”这歌声胜过战马利剑, 使楚军士卒思乡而厌战、军心瓦解,彻底失去了战斗力。韩信乘势进攻,楚军大败,十万楚军被全歼,项羽逃至东城,项羽自叹无面目见江东父老,自刎而死。

垓下之战,汉军大获全胜,此时,刘邦回到定陶,他突然进入韩信军中,收夺了韩信的兵权,并改封韩信为楚王,令其设都于下邳(江苏邳县东)。

潍水之战和垓下之战充分显示出韩信非凡的战争韬略和卓越的指挥才能,同时也使他的战功远远居于汉军其他将领之上。没有韩信指挥汉军征战,刘邦是不可能打败项羽的,韩信对于汉王朝的立国来说,是功勋卓著的军事统帅。可是,韩信的卓越战功,他的超凡的军事指挥才力和他超常的军事韬略,已经形成了功高盖主的态势,对此,刘邦岂能放心得下?

在韩信被夺去了齐军的指挥权之后,韩信不但被移封为楚王,而且,在一年之后,刘邦又以游云梦泽的名义诱捕了韩信,把他带到长安,降封为淮阴侯。韩信功高盖主的初步结果,是失去了齐地和齐军的兵权,并从王变成了侯,而最严重的后果还在后面。

韩信(剧照)

二、挑战帝王的底线,埋下祸根

自古帝王都有“卧榻”心结,对执掌强兵的武将都有“卧榻之侧岂容他人鼾睡”的担忧,刘邦对于手握重兵的韩信自然也有这样的担忧,何况,刘邦是一个非常厉害的谙熟帝王权谋的草根皇帝。

韩信是睿智的天才战略家,但却不是权谋家,他有军事家的韬略,却没有帝王的权谋,自然是玩不过刘邦的。韩信在攻齐成功之后,项羽曾派策士武涉来说服韩信,韩信身边的谋士蒯通也献上了策略,都建议韩信“三分天下鼎足而王”,可是,韩信都拒绝了。当时,韩信还很相信刘邦,自信心满满,认为刘邦是不会剥夺他的封地齐国的。可是,韩信太自信了,多次征战获胜之后,他开始自傲,忘记了作为武将,作为臣子该有的低调和收敛,他屡次触犯了刘邦的底线,这让本来就提防武将的刘邦对他难以容忍。

韩信画像

其实,从韩信占领赵国时,刘邦就开始对他产生警惕性,并开始采取行动。当时,刘邦与项羽在荥阳、成皋相持,且是败多胜少,刘邦择机到了韩信掌控的赵军的营寨中,刘邦已表现出对韩信的不信任。《史记》记述道:

“六月,汉王出成皋,东渡河,独与滕公俱,从张耳军脩武。至,宿传舍。晨自称汉使,驰入赵壁。张耳、韩信未起,即其卧内上夺其印符,以麾召诸将,易置之。信、耳起,乃知汉王来,大惊。汉王夺两人军,即令张耳备守赵地。拜韩信为相国,收赵兵未发者击齐。”(参看《史记卷九十二·淮阴侯列传第三十二》)

刘邦夜入赵营,夺了韩信的兵权,并令让他整顿新军去攻击赵国,这明显表现出对韩信的戒心。而从那时起,韩信对刘邦也开始有所怨恨。之后,在对齐的战争中,韩信也耍了些聪明而狠辣的计策,这又加深了他与刘邦的隔阂。当时,刘邦派他的得力谋士郦食其去齐国劝降,郦食其能言善辩,已说服齐王降汉,可是韩信正在外围领着围着齐国,他趁齐王正与郦食其在议和而没有防备时,突然领兵攻齐,齐军大败,韩信很快取得大胜。可是,这在齐王阵营中的郦食其就惨了,他被齐王下令烹煮而死。韩信此举使刘邦和汉营中谋臣都非常生气。这明目张胆地害死刘邦所亲信的谋士,用心险恶,让刘邦心里对韩信埋着怨气。

更有甚者,韩信在打破齐楚联军之后,占领了齐地,他凭着自己掌握的军事实力,以带威胁的态度地向刘邦要求代理齐王,这是直接在挑战刘邦的底线。在权谋家刘邦看来,韩信此举不仅是借机对刘邦在赵营夺了他的兵权的报复,而且,是依靠手中所掌控的齐军在向刘邦索取齐王之位。刘邦得知韩信的要求后破口大骂,想率兵去灭了韩信。在张良、陈平陈说厉害关系并再三劝说下,刘邦才冷静下来,他为了安抚韩信,装着送了个恩情,索性封韩信为齐王。显然,韩信当齐王的目的是得到了,但是,刘邦对他的封王是极不情愿的。韩信如此狂妄地挑战刘邦的底线,这让刘邦在心里暗暗下决心,要处置韩信。

韩信依然很自信,他为能当上齐王而志得意满,他以为他的巨大战功让刘邦让步了。韩信还不满足,在刘邦于固陵被项羽打败时,刘邦要求韩信、彭越领兵去支援,韩信迟迟不前行,直到把大片土地分封给他时,他才领兵去支援刘邦。此时,刘邦非常需要韩信,所以,他命韩信为汉军与楚军决战的总指挥。可是,垓下之战后,项羽自刎了,楚军被灭了,韩信的用处也没有那么重要了,于是,刘邦马上就对韩信采取严厉行动:

首先,刘邦解除了韩信的齐王之职,转封他为楚王,让他有王位但掌控不了齐军;其次,一年之后,刘邦以游云梦泽的名义诱捕了韩信,把他带到长安,降封他为淮阴侯,理由是有人告韩信谋反。

刘邦(剧照)

三、谋反罪名虽诡异,但遭“狗烹”的命运却免不了

刘邦逮捕韩信的理由是有人告发韩信谋反,但刘邦处置韩信的方式也只是把他从王降为侯,并没有处死他。这就表明,至少在潍水之战后,韩信被降低封位时,刘邦还没有认定韩信存心谋反。可是,到最后,韩信却死于非命,其罪名就是谋反,那么,韩信是真的想谋反吗?是有谋反之举还是被按上谋反之罪而被冤杀的呢?

首先,刘邦早就对韩信很警惕,对他的军事才能和他的巨大战功表示担忧,对韩信执掌兵权颇感忌惮,所以,刘邦才一次次在韩信掌握重要兵力时,便解除他的兵权,并改变封地,甚至把他的王位降为淮阴侯,一次次让韩信失去兵权,最后让他待在长安,手中没有一兵一卒。但是,刘邦并没有虐待或约束韩信,看来,刘邦只是剥夺韩信的兵权,并警告他,控制他,打压韩信的傲气,也防范韩信利用兵权惹出事来,但刘邦似乎没有想杀韩信决心。

刘邦知道,韩信是一位军事奇才,有军事韬略,但没有权谋,他将韩信放在长安的眼皮底下,避免韩信受到了蒯通那样的谋士的诱惑。刘邦害怕的是,韩信这样的军事家若与权谋家联手,到那时,刘邦想坐稳天下就有困难了。所以,刘邦一直对韩信有所防范和有所控制,不过,刘邦一直没有杀韩信。

那么,关于韩信造反,是真实的吗?

司马迁在《史记》里总结对韩信评价之后说:“天下已集(同辑),乃谋叛逆,夷灭宗族,不亦宜乎?”这即是说,天下已安定,韩信竟然还想着要谋叛乱,被诛灭宗族,不就是应该的吗?以司马迁的观点看,韩信之死,乃是因为谋叛乱,他被处死,被灭了三族,是应该的,适宜的。

这是结论,那么,韩信谋反的过程呢?《史记·淮阴侯列传》上记载:“上自将而往,信病不从。阴使人至豨所,曰:‘弟举兵,吾从此助公。’韩信乃谋与家臣夜诈诏赦诸官徒奴,欲发以袭吕后、太子。”

这以段记载了韩信与陈豨密谋的过程,有几个要点:一是刘邦要带着韩信去镇压陈豨,而韩信以生病为由,不跟着刘邦一起去。二是韩信在刘邦走后,便派人到陈豨处去传达信息,其主要内容是:“老弟你举兵起事,我在这里帮助你。”三是韩信与家臣筹谋着假传圣旨,把被关在监狱里的罪犯和刑徒奴仆放出来,组织他们去袭击吕后、太子。

对太史公的这一段记载该怎么理解呢?

首先,刘邦是很厉害的政治家,而且,他对韩信一直提防着,假如刘邦已经看出了韩信要谋反,他是不会因为韩信推脱生病就把他留在长安的,他必定会采取措施,要么强令韩信跟着他走,做好安排,控制住韩信,不会让韩信有机会派使者到陈豨处去送信。而最大的可能是,刘邦并没感到韩信要造反,所以,韩信因为不愿参加讨伐陈豨装病了,刘邦就让他留下。

其次,刘邦已经决定要镇压陈豨,并且亲自要求韩信跟着他一道去,这说明,刘邦对陈豨和韩信已经非常警惕,刘邦是政治斗争的高手,他怎么可能让韩信有机会派使者去向将要被镇压的陈豨送情报吗?这是大有疑问的。最大的可能是,司马迁故意把当时人们的传言记述下来,但他不便为韩信辩护,就作为事实记载下来,但这是很难被相信的,司马迁故意让人们自己去判断,他知道人们会看出真正的事实是什么。

再次,韩信要放出囚犯刑徒,组织他们去袭击吕后、太子,这可能性也不大。吕后住处和太子府都是重兵把守的地方,而且,他们一定对韩信一直是防范的,想在长安城带着一帮囚犯刑徒去攻下后宫和太子府,这胜算极小,而韩信精通军事韬略,是常胜将军,他是不会打无把握之战的,所以,以无把握的举动落得个欲杀皇后、太子的大恶不赦的罪名,韩信如此有谋略的人,是不会干的。

所以,最大的可能是,司马迁明知是不太可能的事,但当时有这样的传言,他把这传言记述下来,但在当时的状况下,他不可能指出韩信不会做这样的事,所以,他故意将其记载下来,他知道,人们是能看出事实的真相的。所以,在记载的语句里,司马迁是用“谋与家臣……”和“欲发……”这样的用词,“谋”就是打算,筹谋;而“欲”就是想要去做,表明这并非是已经在做的事。所以,史学家的记述,有时是很微妙的,有时用的是“春秋笔法”。

总之,司马迁关于韩信造反的记载,疑点不少,值得进一步分析探讨。还有,告发韩信谋反的那个舍人的弟弟,其目的是为了救出他将被韩信处死哥哥,因而,这个人才站出来作证的,他的证词很难作为铁证,有故意作假证之嫌。

还有一种可能,那就是韩信对于刘邦降他为侯,剥夺他的军权,并把他留在长安等防备性的举动十分不满,因而,在气愤之下,韩信发了很多牢骚,其中包括口不择言地谈论了陈豨手握边疆重兵,而且,议论陈豨是军事人才,有可能造反,而韩信的议论被人们传开了,后来,传言被吕后知道了,就被当成是韩信参与陈豨的谋反,因而这成了定韩信死罪的证据。而且,韩信后来曾哀叹自己没有接受蒯通自立为王的建议,这表明韩信确实说过了一些要谋反的话,但只是表达不满情绪的牢骚话,他没有真的参与谋反,他只是有谋反念头,而没有谋反的实际行动,而即便如此,吕后也是不可能容他的。

刘邦与吕后(剧照)

四、谁是杀韩真凶,是何原因?

刘邦不杀韩信可能是真的,至少他暂时不杀韩信,当韩信被带到长安时,他还是有一定自由的,刘邦还与韩信喝酒,在喝酒时,刘邦曾问韩信说他能带多少兵马,韩信很自傲地说刘邦只能带十万人马,而韩信自己带兵却多多益善,不过,韩信还给刘邦留了面子,认为刘邦虽然不能带兵超过十万,但却能御将,能驾驭韩信他这样的名将。

显然,杀韩信的命令是吕后下令的,在吕后看来,韩信是必须死的。

首先,杀了韩信对吕后掌控朝权是有利的。

“汉初三杰”都是不一般的能人,张良谋略超群;萧何善于理财和管理;韩信是军事天才,但是,为什么吕后只是杀了韩信,而却没有对张良、萧何采取措施呢?

“汉初三杰”(剧照)

萧何作为丰沛功臣集团的领袖,他与韩信不是一伙的,当时他向刘邦推荐韩信,是为了汉朝的利益,但在后期,他不可能帮助韩信,他只能舍弃韩信,一是为了自保,免遭吕后怀疑;二是为了维护丰沛集团的利益。但是,萧何也是他自己要害韩信,他把韩信欺骗出来,一定是吕后所指使的,萧何不会与吕雉作对,吕雉需要萧何,而且,萧何没有兵权,吕雉也不必杀他,留着他还是有用的。

此外,张良历来与吕后关系密切,他曾帮助过吕雉,为吕雉出谋划策,请“商山四皓”帮助她的儿子稳住太子之位,而且,张良后期已经表现出超脱隐居,不想参与朝政了,吕后没有必要杀张良。

而韩信就不一样了,韩信相对年轻一些,而且,他是军事天才,指挥过汉朝的千军万马,胸有韬略,战无不胜。此外,韩信历来不受管束,例如,他违令提前攻齐;要挟刘邦让他当代理齐王等,而且,韩信曾拥有过封地齐国,若是让韩信活着,一旦有了机会,韩信将对吕后控制朝权构成很大威胁,所以,吕后虽然知道刘邦暂时还不想处死韩信,但是,她必须利用刘邦不在都城时的下手除掉韩信,从而为将来她执掌朝权事前清除可能出现的障碍。所以,吕后杀韩信是有她的理由的。

吕后(剧照)

其次,吕后要杀韩信是很坚决的,有一个关于吕后杀韩信死的传说,表露了吕后绝不会放过韩信。当年,汉军在与楚军决战的关键时刻,韩信领兵追赶项羽至荥阳,便按兵不动了,刘邦弄不明白,便问萧何,萧何表示,韩信是在讨封。刘邦会意,于是,他封韩信为“三齐王”,即“与天王齐,与地王齐,与君王齐”。此外,刘邦还赐韩信“五不死”,即“见天不死,见地不死,见君不死,遇绳不死,遇刀剑不死”。韩信听了封赏之后,立即率兵大败项羽,汉军取得了决战的最后胜利。

后来,吕后与萧何合谋,召韩信进宫,吕后说:“你犯下了谋反罪,君王叫我杀你。”韩信说:“那不行,君王封我不死,我得当面和君王说清楚。”吕后说:“你见不着君王了!”

于是,吕后令人把韩信吊在乐宫大钟里,上面有大钟罩着,不见天日;脚悬空于地面,无法立地。

吕后没用绳子勒死韩信,也没有用刀砍死韩信,而是让宫女用削尖的竹子将韩信活活刺死。如此一来,便没有违背当年的承诺,杀了韩信。

这传说正史没有记载,但由此可以看出,这传言表露出吕后非让韩信死不可。

周勃(剧照)

结语:严酷的历史现实,都是权力欲惹的祸

吕后为什么要杀韩信呢?这是吕后受太强的权力欲驱使所采取的行动。在《史记》里,吕后被记载在“本纪”中,显然,司马迁是把吕后作为“女皇”来立传的。吕后杀了韩信,这对于她临朝称制和维护皇权专制是有利的,他不能大意,不能让韩信这样一个军事天才且屡次不听话的武将活着,她不会让韩信有机会构成对汉朝皇权的威胁。

一代功臣名将就这样死在一位权力欲极强的女人之手,而这个女人后来成功地临朝称制。在刘邦死后,吕后控制了汉王朝的最高权力,成了虽没有皇帝之名的“女皇”,可是,她不知是否能料到,在她死后,周勃联合陈平夺取吕禄军权,诛杀了吕氏诸王,拥立汉文帝即位,而吕氏家族正是因为吕雉的专权才带来了祸害,可见,嗜权如命、杀人如麻,有时会给后代带来悲惨的结果!

61尊无头石人像 武则天为何用无头人守陵

61尊无头石人像 武则天为何用无头人守陵[娱乐综合]编辑:小新2023-04-16

乾陵坐落于陕西乾县梁山之巅,距西安约80公里,是唐朝第三代皇帝高宗李治和其后——中国历史上唯一的女皇武则天的合葬墓。61尊无头石人像,武则天为何用无头人守陵,究竟是天灾还是人祸?…… 查看全文>>

崔永元为什么突然消失了 最新消息被屏蔽令人担忧

崔永元为什么突然消失了 最新消息被屏蔽令人担忧[娱乐综合]编辑:洋洋2023-04-16

崔永元为什么突然消失了,最新消息被屏蔽令人担忧,崔永元坚持将正义进行到底,不畏娱乐圈中的各种强权势力,继阴阳合同偷税漏税后范冰冰被罚了8个亿,冯小刚等人也是人人自危。之后崔永元在新浪微博…… 查看全文>>

陈翔六点半球球内裤曝光图 纪文君污照福利

陈翔六点半球球内裤曝光图 纪文君污照福利[娱乐综合]编辑:夏天2023-04-16

说到陈翔六点半这个网剧。很受年轻人们的喜欢。每一集都是秉承着原创的理念为大家带来搞笑经典的短片。如果说是剧反而更像是个喜剧小品。但是因为都是实际场景,不同于以往的喜剧小品形式。所以一时…… 查看全文>>

佘诗曼结婚了吗 回应出柜跟女的走近一点说出柜

佘诗曼结婚了吗 回应出柜跟女的走近一点说出柜[娱乐综合]编辑:老狼2023-04-16

佘诗曼凭借《延禧攻略》再度翻红,成为最受观众们喜爱的香港女演员之一,原先她低调的时候也没多少关于她的花边新闻,没想到这事业才刚迎来第二春,佘诗曼结婚了吗?没有,回应出柜跟女的走近一点说…… 查看全文>>

钱小佳个人资料简介 什么背景很有钱吗

钱小佳个人资料简介 什么背景很有钱吗[娱乐综合]编辑:小新2023-04-16

钱小佳是斗鱼里的一位男主播,这位男主播长得没有多么的奶油小生,也没有多么的高大威猛帅,在主播圈子里也只能算是有点小名气的主播,按理说,名气不大的钱小佳应该收入一般,但此人却出手阔绰…… 查看全文>>

- 姜妍裸戏一脱成名 难怪朱雨辰妈妈不承认这个儿媳

- 拍摄裸戏的姜妍一脱成名,之前她在娱乐圈中几乎是查无...

- 查看详情>>

- 陈国坤与李香凝结婚了吗 陈国坤和李小龙相似度

- 李香凝是功夫巨星李小龙的女儿,她第一次看到陈国坤的...

- 查看详情>>

- 轩子巨2兔子弯腰露 本质是卖大尺度写真的女主播

- 轩子巨2兔在网上有那么高的知名度,大家不可能不知道...

- 查看详情>>

- 董卿和赵忠祥到底是什么关系 董卿选择原谅赵忠祥

- 董卿和赵忠祥到底是什么关系,网上倒是真的有这样的一...

- 查看详情>>

- 韩国棒子叫法的由来 一个被利用嘲讽的武器

- 韩国棒子叫法的由来?一个被利用嘲讽的武器是怎么产生...

- 查看详情>>

- 范冰冰在苹果中的戏是真做吗 范冰冰的苹果现实中的欲望

- 范冰冰作为国际巨星,她的很多作品大家应该都看过,其...

- 查看详情>>

- 陈乔恩吴磊是真的吗到底睡没 陈乔恩年纪都可以当他妈了

- 陈乔恩是演艺圈中大家熟知的偶像剧女主角,但是再美的...

- 查看详情>>